DPCという言葉は何を意味するのか

DPCとはDiagnosis Procedure Combination、診療群分類包括評価の事です。

様々な疾病の患者の平均的な患者像を指標化して診断群分類として活用する事で医療の質の向上や医療サービスの比較や評価を目指すためのものです。

この分類は診療報酬の支払いへも活用されており、DPC制度、DPC/PDPS(Diagnosis Procedure Combination / Per-Diem Payment System)

と呼ばれています。

ですが単純にDPCという言葉はこの包括支払い制度を指して用いられる事が多いです。

診療報酬には「包括支払い制度」と「出来高払い制度」の2種類がある

診療報酬の支払い方法には大きく「包括支払い制度」と「出来高払い制度」の2つがあります。

普段、風邪などをひいて近所のクリニックで診てもらった際は「出来高払い制度」を用いて、医療サービスの診療報酬点数を組み合わせて医療費を計算します。

実際に行った処置や検査などの診療行為に応じてそのひとつづつの報酬を積み上げてを足していきます。

一方で、主に急性期入院医療において、病名等によって分類されてた診断群分類ごとに一日当たりの定額が定められた「包括支払い制度」が適用されます。

手術やリハビリ、内視鏡などの出来高方式で計算を行うものもあるため、「包括支払い制度」で算定される部分と「出来高支払い制度」で算定される部分が併用される事もあります。

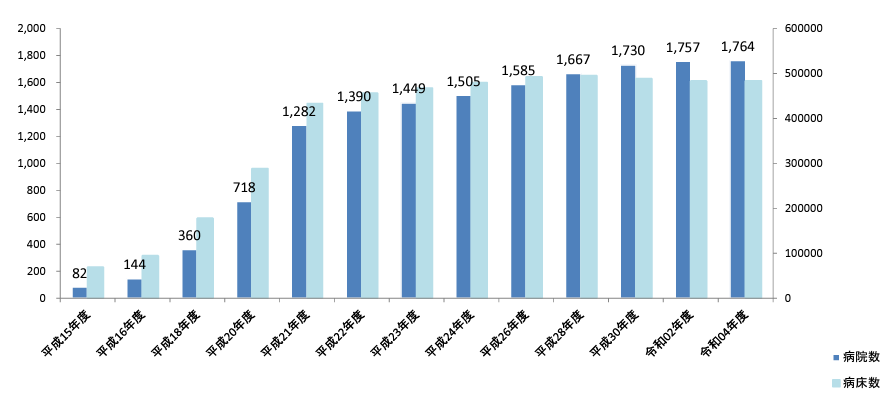

この「包括支払い制度」は平成14年度から導入されており、DPC対象病院のみで利用ができます。

2023年現在では1761施設で利用されています。

参考)厚生労働省HPより

DPC分類を決める三層構造

1層目:「傷病名」に基づく層 (ICD-10(国際疾病分類)で定義)

2層目:「手術」の有無に基づく層 (医科点数表により定義)

3層目: その他の層 (「処置」「副傷病名」「重症度」等)

この三層構造から分類が選択され、一日当たりの包括評価、支払額が決定されます。

重要なパラメータ(1)「基礎係数」とは

基礎係数(医療機関群)

機能評価係数Ⅰ

機能評価係数Ⅱ